2025年9月28日に、DiRECT教員の栗田と大前が 第13回『臨床研究てらこ屋』in 福島を開催しました。60名ほどの、福島県内の医療者の皆様にご参加いただきました。

受講者の皆様より、

- 非常に興味深く拝聴いたしました。仕事を通じて良い仲間・同級生・職場の先輩との出会い・関わりの部分が伝わり、心が温まる内容と思いました。仕事へのモチベーションを持続するのにも非常に大切なのだろうなと思いながら拝聴いたしました。普段とは別な視点での内容で大変面白かったです。

- 宮脇先生のお話を聞いて、キャリアを積んでいる先生の葛藤などがリアルに感じられ、身近に感じることができた。

- ご自身の経験を元にした大変勉強になるお話ありがとうございました。目標と経験に基づきながらチャンスを求め、逃さないことの重要性を感じました。私にも一緒に大学院に入った同期がおりますので、切磋琢磨して有意義な時間を過ごしたいと思います。

- 宮脇先生がご自身のキャリア形成を考えた際の悩みや方針決定に至る考えをきけてとてもためになりました。

- 公衆衛生分野でどのような流れで研究や留学をご経験されたのか、非常にわかりやすく参考になりました。

- グループワークとご講義を通じて、交絡因子を様々な方向から考え、他のグループの意見も聞いて、大変勉強になりました。実際に論文を書く・読む上での系統的な考え方を学ぶことができましたので、これを今後の研究のデザインや執筆の際に、生かしていきたいと思います。

- 本ワークショップに限ったお話ではないですが、臨床デザイン学の講義を聴いていて、論点をクリアカットにしていくのが非常に大切なのだと感じました。以前は統計解析に重きを置いておりましたが、今回は(事前学習の内容を聞いて改めて思いましたが)、最初の講義内容ほど重要なのだなと思います。

- 実際の論文からPECO、交絡因子、DAGなどを学び、図示して「どの因子を調整すべきか/すべきでないか」を整理することの大切さを考えた。自分の研究でも、交絡やバイアスを意識した設計をすることで、研究の信頼性を高められると気づいた。今後、これまで解析してきたロボット支援前立腺全摘術に関する研究に活かしたい。

などの講評をいただきました。

[受講者数]

70名

[ワークショップ風景]

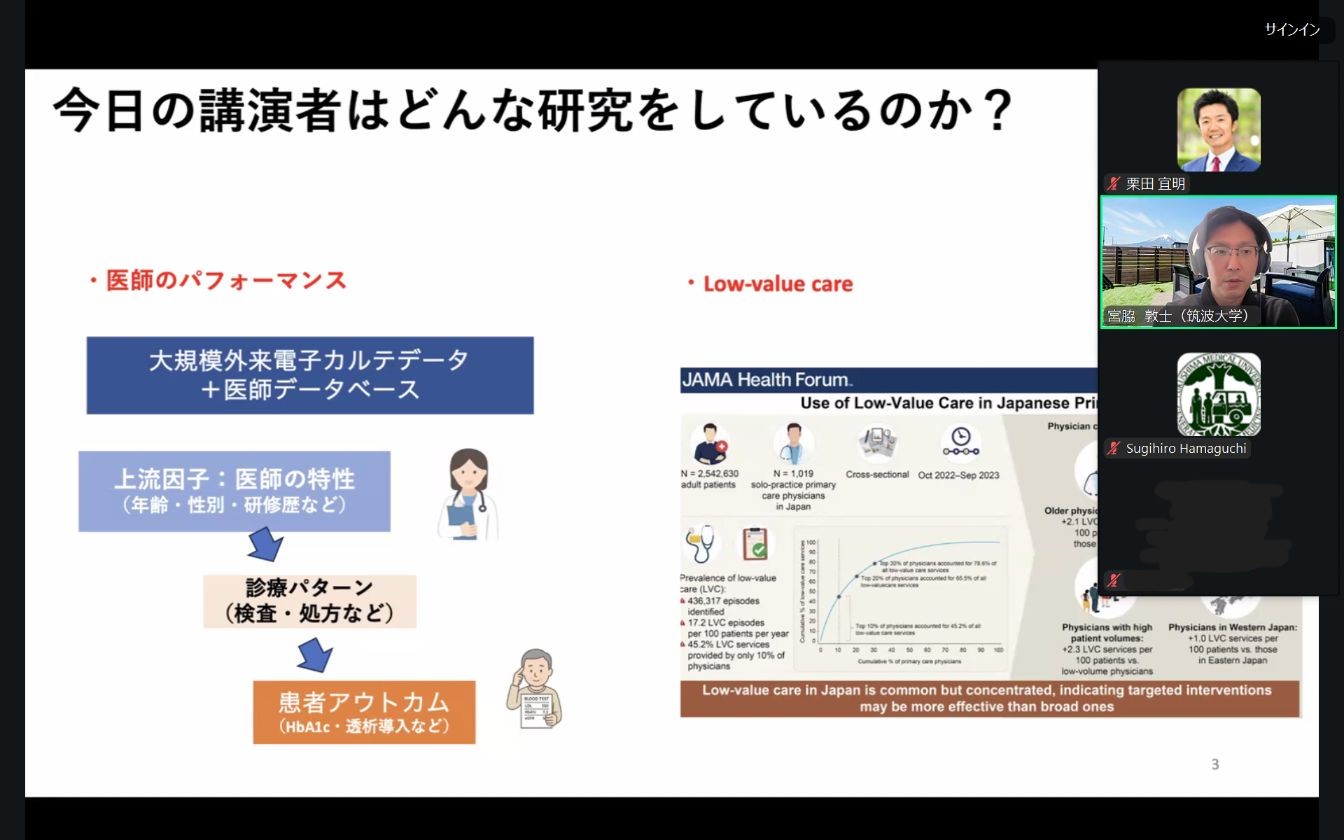

宮脇敦士先生のランチョンセミナーでは、学生時代から大学院進学、海外留学、そして現在の教職員としての歩みに至るまでのキャリア選択について、当時の考えや経験を交えながらお話しいただきました。さらに、公衆衛生と医療政策が交わる領域における研究活動についても、具体的な事例を中心にご紹介いただきました。