2024年度 研究デザイン学/臨床研究デザイン学 授業評価

開催概要

| 開催回数 | 計9回 |

| 延べ参加人数 | 計378名(うち院生(必修)199*名、院生(大学院セミナー)25名、聴講69名(うち会津医療センター31名)[*は集計中で今後増える見込みの数字です] |

| 担当教員 | 栗田 宜明、濱口 杉大、福原 俊一 |

| 授業科目の概要 | 学習達成目標

|

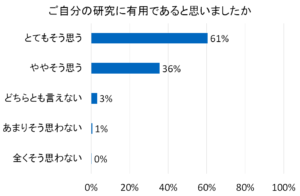

授業アンケート結果(1)

受講者の声

- 今までリサーチクエスチョンの持ち方が自分の中で不明瞭であったので、どのように努力すればいいのか分からなかった。努力の仕方を理解できた。

- 臨床の中でリサーチクエスチョンを見つける方法について、過去の先輩方の例を提示いただいたのでわかりやすかったです。

- 自分は卒後6年目の医師です。今までの学会発表は症例報告が主でしたが、これからは後ろ向き症例集積研究にも着手しなければならないと考えておりました。テーマ選択に難渋していましたが、今回の講義を受け、いくつかのテーマが思い浮かび、着想のヒントとなった。

- 現在、マウスや細胞を用いた基礎研究を行っておりますが、臨床研究のみならず疑問をRQにする過程やブラッシュアップする過程が現在の自分の研究においても有用かつ重要なことであると思いました。また過去の研究や報告を十分に検索することも自身の研究の価値や必要性を検討する上でも大切であると思いました。

- 現在、大動脈弁狭窄症に対する治療のアウトカムに関しての臨床研究を行っていますが、クリニカルクエスチョンをリサーチクエスチョンに構造化する方法を学習することでより具体的に自分がやるべきことが明確化されました。

- 先行文献の探し方については、便利なツールについても教えていただき大変参考になった。

- 今後研究をデザインしていく過程で、中間因子や交絡因子を必ず考慮してPICOを考えていかなければいけないと思った。誰が見てもわかりやすい構図を構築していく重要性を学べた。実際に査読者とのやりとりも知ることができ、どのポイントが聞かれやすいか、どう返答すれば良いかのイメージがついた。

- 何をどのように測定すればよいかについて具体的に説明くださっており、参考になった。また、査読者の指摘を紹介してくださることで研究において気を付けるべきポイントがよく理解できた。

- 自分は、連続変数をカテゴリー変数に変換する際のカットオフの設定に関して悩んでいました(そもそも連続変数として解析した方がいいのか、カテゴリー変数にした方がいいのかも)。カテゴリー化することのメリットとデメリットについても理解が深まりました。

- これまでモヤモヤしていたオッズ比の考え方について、とてもわかりやすい説明であり自分のなかで腑に落ちた。

- 研究のデザインによって導かれるアウトカムの指標が異なり、自分がどのようなアウトカムを調べていきたいのかイメージして研究する必要性が分かった。連続変数の場合、それが有意な差であるのか意味付けが必要なことや、差と比のどちらで結果を出すかで印象が違う点など自身の研究で注意していきたい。

- アウトカムに関連のありそうな変数はとりあえず交絡因子として調整すればよいという考えを正直持っていたが、本講義を受けて、中間因子を投入していけないことなどを知ることができたため、とても勉強になった。

- 〇を64個使用したバイアスのシェーマの解説が非常にわかりやすく、自身の研究においても同様のシェーマを描けばどのような方向にバイアスが生じうるのか推測ができると考えた。

- 日本人が英語で論文を書く際に犯しやすい誤りに関する解説がわかりやすかった。以前、症例報告を書いた際に、日本語で下書きした後に英語に直そうとしたが、文章の構成自体を修正しなくてはならない事態に陥り、苦労したことを思い出した。当時の苦労が具体的に言語化されていた。

- どういった論文がAcceptされ、Rejectされるのかがとても分かりやすかった。先生が査読者のお立場から誠実にお話くださったので、こちらも参考になった。私も査読者の立場であれば、そうであろうと共感した。そして研究デザインのメソッドに照らし合わせて忠実に書くということが重要というのが大変心強く、道筋があることでいつも励まされる思いがする。

- 現在の臨床研究で、論文を作成していくことが決まったため、論文記載のポイント、構成の仕方などが分かり、非常に有意義な講義でありました。実際に書く際に見直していきたいと考えております。

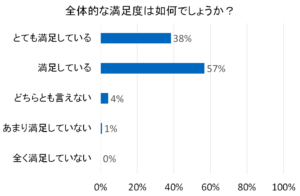

授業アンケート結果(2)