2024年度 診断・治療・アウトカム評価特論演習/ヘルス・サービス・リサーチ 授業評価

開催概要

| 開催回数 | 計10回 |

| 延べ参加人数 | 計150名(うち院生(必修)80名、院生(大学院セミナー)36名、聴講15名(うち会津医療センター31名) |

| 担当教員 | 栗田 宜明 |

| 授業科目の概要 | 学習達成目標

|

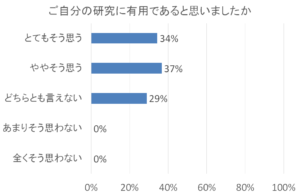

授業アンケート結果(1)

受講者の声

- 今執筆している論文や症例報告において注目する検査の視点が変わり、診断精度の重要性を実例を通して学べた。

- 最低限の知識を持ち、臨床に取り組むことで、新たな研究のアイデアが生まれることもあると感じた。そして、その研究を計画する際にも、今回の講義で得た知識は非常に有用であると考える。

- 2×2表を用いた各種バイアスの説明がわかりやすく、理解が深まった。

- 参照基準の決定や、インデックス検査の確認で知っておくべきバイアスなどを学ぶことができ、非常に勉強になりました

- 診断精度の研究の質を担保するために記載すべき項目とその理由についてわかりやすく解説されていた。

- これまで検査に関係する論文を読むときは感度と特異度ばかり気にしていたが、その背景(研究デザインを含めた研究自体の精度)まで含めて読み解く必要があることがわかった。

- 統計、疫学の手法のみではなく、実臨床に沿った内容で身になりました。

- 予測ツールを自分で開発するといった研究はとても敷居が高いと感じていましたが、講義を聞いて、実現可能な研究かもしれないと感じた。

- 診断ツールの開発に興味があり、実例を通して作り方のイメージを掴むことができた。世の中の有名なスコアも本講義のように作成されているのか調べてみようという気になった。

- ポアソン分析について、名前は知っていてもどういう時に使うのか全く理解できていなかったので、今回ある程度は理解することができた。

- 介入やアウトカムの性質などの条件に気を付ければ比較的実施しやすいデザインだと思われた。条件や注意点などわかりやすく説明されていた。

- 今後の臨床研究でQOLを評価項目に入れることにも興味があり、本講義はその理解の一助になる内容だった。

- QOLを評価した研究の経験はまだありませんが、副作用をQOL尺度で評価した研究を先輩が行っていたため、今後の研究の考案に有用であると感じた。

- 傾向スコアは直接は自身の研究に適応できないが、層別解析と多変量解析の相違点やメリット・デメリットなど参考になる部分もあったため。

- 臨床研究でコホート研究を自身でもできるようになりたいと考えていたため、本講義は参考になった。傾向スコアの項目は難しく感じたが、今まで知らなかった概念を知ることができたので活かせる機会があれば活かしたい。

- 操作変数を初めて知りました。大変勉強になりました。

- ややハードルが高い印象を持ったが、ランダム化に近い比較を観察研究で可能とする交絡操作変数アプローチについて理解が深まった。

- 媒介モデルの前提条件やstataのマクロによって扱えるモデルや変数が異なることなど実践的な内容が説明されていた。

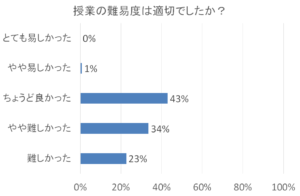

授業アンケート結果(2)